“嘘”と“本当”は対立しない

オレオレ詐欺の旅を続ける若者が、熊本・天草に流れ着く。狙うのは、シャッター商店街でひとり楽器店を営む老女。孫の知人を装って金を騙し取ろうという、よくある手口だ。

ところが、老女は若者を孫と決めつけると、自宅に迎え入れ、そのまま同居させてしまう。思わぬ展開に戸惑いつつも、風呂付き、食事付きの生活は満更でもない。若者は孫になりきり、老女の家に居ついてしまう。いつしか二人は本当の孫と祖母の関係に――。

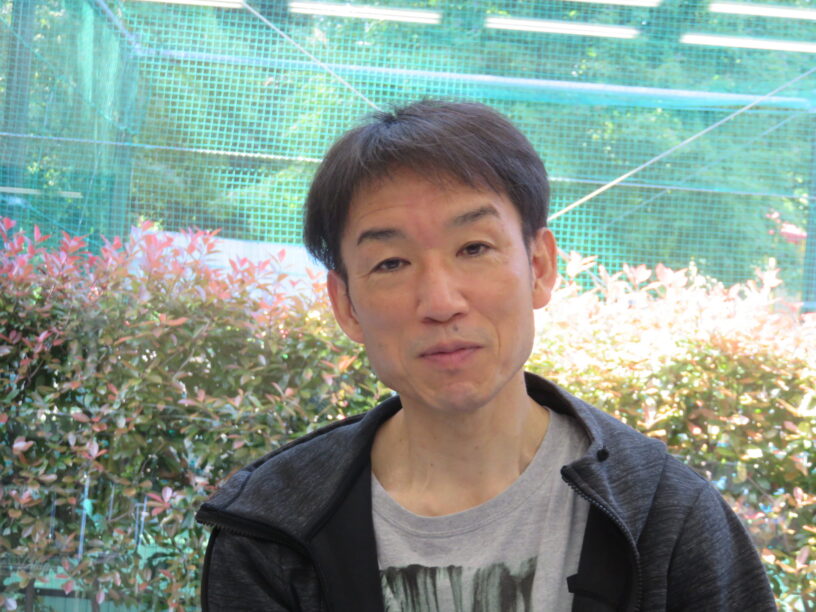

山本起也監督は「“嘘”と“本当”は対立するものではなく、地続きの概念。それが“のさり”の精神であり、この映画の世界観にもなっている」と語った。

始まりはゴーストライター騒動

老女がオレオレ詐欺の男を、孫として自宅に迎え入れる。やがて、偽物の祖母と孫は、いつしか本物の祖母と孫のような関係になっていく――。何かメルヘンのような話だ。ストーリーはどのようにして生まれたのだろうか。

「2014年、佐村河内守さんのゴーストライター騒動が起きた。そのとき、社会の反応に違和感を覚えたんです。それまで佐村河内さんを本物と信じてきたのに、新垣隆さんが出てきたとたん、“騙された”とか“嘘つき”とか。本当か嘘かって、そんなに大切なものなのかなと疑問を持った」

「この世に、絶対的に本当とか、絶対的に嘘とかいうのはない。大事なのは自分がどう感じるか。本当だと信じれば世界は豊かになるし、嘘だと思えば殺伐とした世界になる。『騙されたかもしれない。でも悪い気はしなかったね』。そんな映画を撮りたいなと思ったんです」

当初は、相撲の強い男の話を考えていたと言う。

「相撲の強かった男が、久しぶりに故郷の島に帰り、歓待を受ける。男は相撲大会で相変わらずの強さを見せ、地元の人々を喜ばせる。ところが、翌朝、男の姿がない。そのとき、警察がやってくる。『この人知りませんか?』『あの男だ』。学校の卒業アルバムで確かめると、相撲の強かった男は別人で、男は偽物だった」

「悪事を働き故郷に逃げ帰ってきたが、人違いされチヤホヤされて、その気になってしまった。島民も、騙されたけど、一瞬、いい気持ちになれた。みんな悪い気はしなかったよね。そんな話です」

天草の人々の精神性や風土

しかし、この話が映画化されることはなく、アイデアは塩漬け状態に。やがて、京都芸術大学の映画制作プロジェクト“北白川派”の第7弾が始動することになり、第3弾「カミハテ商店」(12)も手がけた山本監督に再び白羽の矢が立った。条件は地方で撮影すること。

「山間の限界集落か駅前のシャッター商店街を舞台にすれば、資金の援助も得やすいということだった。それで、相撲の強い男の話はいったん捨てて、新たにオレオレ詐欺の男とおばあちゃんの話を考えたんです」

ところが、オレオレ詐欺の話というだけで、みんな引いてしまう。なかなか話が前に進まない。そこで助けとなったのが、京都芸術大の副学長で本作のプロデューサーも務める小山薫堂氏の存在だった。

「薫堂さんの故郷である熊本・天草に行けば、協力してくれるかもしれないと、京都芸術大の仲間に言われたんです。天草には銀天街というシャッター商店街があった。シャッターが閉まっていても、あまり悲壮感がなく、しっとりした雰囲気がある。映画の舞台としての“匂い”があるなと思った」

小山氏が集めてくれた地元の人々に映画の企画を話し、意見を聞くことになった。「受け入れられるだろうか?」。オレオレ詐欺と老女のストーリーを、おそるおそる披露する山本監督。すると、意外な反応が返ってきた。

「『監督、その話、天草だとあるかもしれんばい』。『ここにはそういうおばあちゃんいっぱいいるよ』。よそから来た人にすごく興味があって、世話好きで、人をどんどん受け入れちゃう。そういうおばあちゃんが、ここにはいっぱいいると言うんです」

単なる撮影場所としてシャッター商店街を探してたのだが、天草の人々の精神性とか風土というものが、この映画には必要なんじゃないか。山本監督はそう思い始める。

「おとぎ話のような嘘話だけど、こういう話は本当にあるかもしれない。そう思えるような映画になったらいい。それには、天草の人にいろいろ話を聞いて、その言葉だとか、場所なんかも含めて、本当の天草を映画の中に取り込んでしまうことが必要。天草の大火の話は最初の脚本にはなかったけど、その映像がたまたま残っていたので、これも入れちゃおうと。どんどん天草が映画の中に入り込んできました」

原知佐子が一時間で大変貌

若者“将太”を演じたのは、「his」(20)や「佐々木、イン、マイマイン」(20)で脚光を浴びた若手の注目株、藤原季節。一方、おばあちゃんの艶子を演じたのは、本作が遺作となった原知佐子。新東宝・東宝映画で活躍した後、テレビドラマに活動の場を広げた、超ベテラン女優だ。

藤原の演技が達者なことは言うまでもないが、原知佐子の芝居が目を瞠(みは)るほど素晴らしい。原のキャスティングはいかなる経緯で決まったのだろうか。

「ロケが2019年の2月から3月。年齢は80歳かそれ以上。真冬に天草まで高齢の女優さんに来ていただくのはほぼ無理と思った。キャスティングは難航しました。高橋伴明監督に相談したら、『昔仕事をした原知佐子さんって、すごく気持ちのいい役者さんだったよ』と」

「それで原さんにご連絡して、新宿の喫茶店でお会いした。快諾してくれましたが、一線を退いてかなり長い。『どうなんだろうな』と不安もあった。そしたら、クランクインの2週間前に原さんがガンの治療で入院しているのが分かったんです」

本当のことを言えば役を降ろされてしまう。だから隠していたのだろう。役者魂というべきか。しかし、これでクランクインして、こられなかったら、映画は頓挫する。

「ラインプロデューサーの大日方さんは、『代えるしかないですよ』と言う。でも代役がいない。本人は退院したその足で熊本に行くって言っている。『じゃ、いいか』って。イチかバチかです」

「そしたら、本当に退院したその足で新幹線に乗って、熊本から天草まで来られた。やれやれ、これで一つ突破した。ほっと胸をなでおろしました」

ところが、翌日、撮影が始まると、大パニック。なんと午前中だけで30テイク以上も撮って、全部NG。1カットもOKが出せなかったのだ。

「原さん、セリフが全く入ってない。天草弁も入ってない。適当にアドリブで大芝居している。『どうする?』『どうするってっさあ』みたいな(笑)。暗澹たる気持ちで昼飯を食べました。原さんはみんなから離れてひとり静かにしている。それで午後、『じゃあ、もう一回やってみましょうね』って言って、やったら、今度は見違えるような出来栄え。思えず『ええっ?』て(笑)。原さん、完璧に修正してきたんですよ」

「だから、原さんにどう演技指導したのかと聞かれるんですが、指導のしようがなくてお手上げだったのが、昼の一時間で大変貌してしまった、というのが真相なんです。『こういうことってあるんだな、原さんすごいな、さすがだな』って思いましたね」

すべて天からの授かりもの

タイトル「のさりの島」の“のさり”とは、熊本・天草地方に伝わる言葉で、よいことも悪いことも、すべて天からの授かりものとして受け入れる、という意味だそうだ。

「“のさり”という言葉は、作家の石牟礼道子さんの話の中にも出てきます。石牟礼さんと水俣病の患者たちはチッソ相手に闘争するんですが、晩年になると患者の心情に変化が起きる。『いつまでもチッソを憎み続けるのはつらか』って、彼らの気持ちが変わっていく。その変化の背景には“のさり”っていう熊本独特の精神性があるんじゃないかと言うんです」

「杉本栄子さんという水俣病の代表的な語り部でもある患者さんは、『水俣病のおかげで人と出会い、人の温かみを知った。水俣病がなかったらこんなに豊かな人生を生きることはできなかったかもしれない。私は水俣病にのさった』。そんなことをおっしゃってます」

「それで、石牟礼さんの作品の一節を脚本に盛り込んだりしていたんですが、脚本入稿の直前に薫堂さんが、映画のタイトルを「のさりの島」にしませんかと提案してきたんです」

「正直言って、今頃になってこのタイトルの持つ意味に気づかされています。おばあちゃんがオレオレ詐欺の若者を孫として招き入れたことも“のさり”、若者が今までの人生に欠落していたものに戸惑いながらも、その心地よさに身を委ねていくことも“のさり”。すべてが“のさり”なんだと」

「そう考えると、この映画がコロナ禍で公開延期になって、ダメージを受けたといえば受けたかもしれないが、延期によって生まれた時間を使って準備する中で人と出会ったりしたのも、コロナのお陰と考えれば、この映画も僕もコロナに“のさった”と言えるかもしれない」

冒頭に山本監督は、「本当か嘘かなんて大切なことではない」と語ったが、それこそは、まさに“のさり”の考え方といえる。

「“嘘”と“本当”は対立する概念ではなく、嘘だと思っていたら本当になっちゃったり、本当だと思っていたら嘘になっちゃったり。生きているか死んでいるかというのも、はっきり分かれるのではなく、地続き。それが“のさり”の精神であり、この映画の世界観にもなっている。そういうのを自分はやりたかったんだなって、今頃になって、気づいたんですよね」

分断とか排除とは対極の世界観。「のさりの島」は、不寛容な時代を乗り切るための処方箋を与えてくれる映画かもしれない。

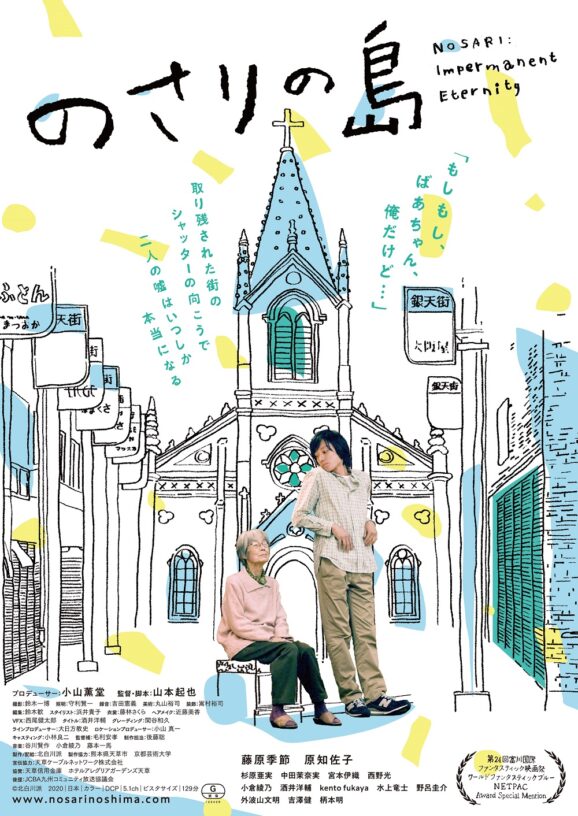

のさりの島

2020、日本

監督:山本起也

出演:藤原季節、原知佐子、杉原亜実、野呂圭介、外波山文明、吉澤健、柄本明

公開情報: 2021年5月29日 土曜日 より、ユーロスペース他 全国ロードショー

公式サイト:https://www.nosarinoshima.com/

コピーライト:© 北白川派